加拿大科学史家杰弗里·克雷林斯腾。

在有关爱因斯坦和相对论的科学史叙事中,1919年是有特别意义的年份:这一年,英国天文学家阿瑟·爱丁顿(Arthur Eddington)率领的远征队在西非普林西比岛成功进行了日食观测,验证了广义相对论关于恒星的光线在太阳的引力场中会发生偏折的预言。从此,爱因斯坦和他的广义相对论“一举成名天下知”。

广义相对论彻底改变了自牛顿以来人类在三百多年间理解宇宙的方式,赋予空间、时间这些我们熟悉的概念以完全不同的内涵。但当我们面对这样一场思想革命时,除了惊叹爱因斯坦的创造性和洞察力,是否曾感到疑惑,为何哥白尼提出的“日心说”经过开普勒、伽利略等人的不懈推动和传播才最终得到认可,而爱因斯坦的理论更加艰深难懂,也超出了我们日常的经验范围,怎么靠爱丁顿领导的一次观测就被完全接受了呢?

事实上,情况与我们经常在课本或者科普读物中读到的截然相反。在1919年的日食观测前后的那段时间里,科学界对爱因斯坦和广义相对论给予了高度关注,其中质疑和反对的声音不绝于耳,甚至在一段时期内成为主流。广义相对论有三项重要的预言,实际上全都是天文学预言:水星近日点进动新值、引力红移和光线在引力场中的偏折。因此,不管是想证实还是证伪广义相对论,都离不开天文学家的工作。

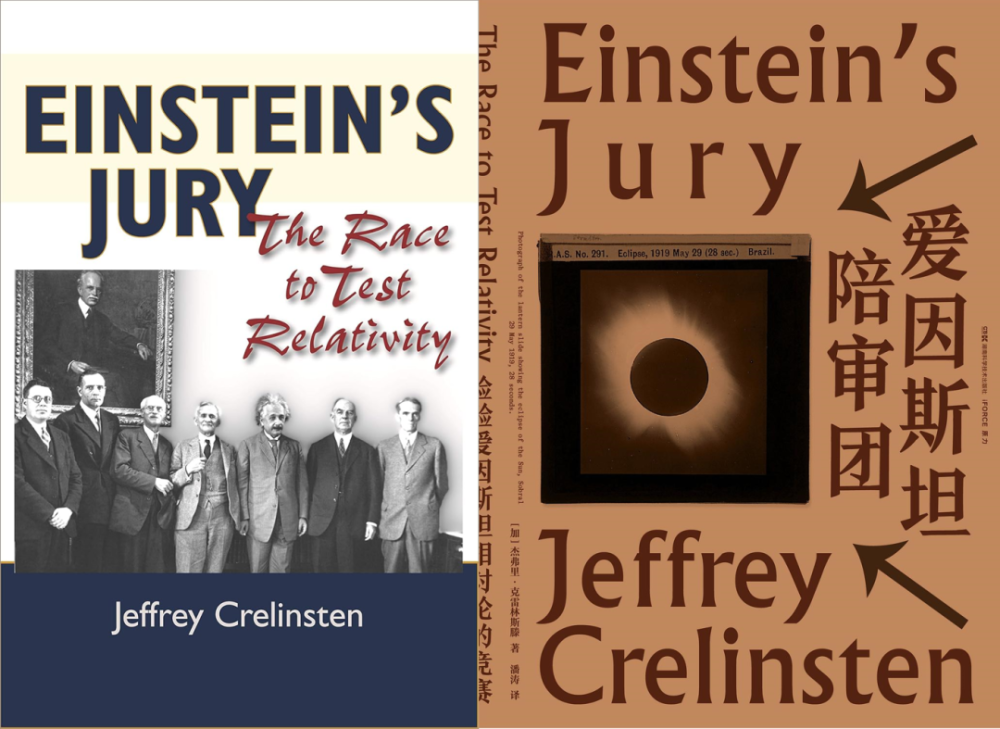

《爱因斯坦陪审团:检验相对论的竞赛》(潘涛译,湖南科技出版社,2023)书影。原著系普林斯顿大学出版社2016年出版。

这些天文学家正是加拿大科学史学家杰弗里·克雷林斯腾(Jeffrey Crelinsten)的作品《爱因斯坦陪审团:检验相对论的竞赛》(Einstein’s Jury:The Race to Test Relativity)中的主角,他们在1910年到1925年间围绕验证这些预言所开展的大量研究和观测以及随之而来的争论构成了这本书的主要。克雷林斯腾在书名中使用了只有在法庭上才会出现的“陪审团”,意在提醒我们他们之间的交锋有多么激烈;而这本书可谓是一份翔实的“科学法庭笔录”,记录了很多对评价这场竞赛而言至关重要的细节。

从19世纪中叶开始,随着一系列物理学方法被引入天文学研究,天文学逐渐改变了此前以天体测量和轨道计算为主的研究模式,与物理学进行了深度融合,天体物理学就此诞生。进入20世纪后,物理学更是成为天文学研究的支柱。如果说爱因斯坦在1905年这个“物理学奇迹年”里发表的几篇重要论文还都是在讨论物理问题的话,那广义相对论这个描述宇宙和时空结构的崭新理论,则不可避免地进入天文学领域并有可能对这个领域进行彻底重塑,自然会引起天文学家的关注。

“爱丁顿用日食观测验证了广义相对论”只是这段历史的一个极其简化且有误导性的版本,《爱因斯坦陪审团》则完整地还原了这段历史,这是本书的重要价值所在。书中介绍的天文学家不仅人数众多,而且观点迥异,展示了一个关系错综复杂的科学共同体。

不过,克雷林斯腾在书中着墨甚多的德国天文学家埃尔温·弗罗因德利希(Erwin Freundlich)却是一个“小人物”。在广义相对论的追随者中,他没有类似开普勒、伽利略之于“日心说”那样的地位,在功劳簿上也很难找到他的名字,但历史的吊诡之处却在他的身上体现得淋漓尽致。尽管在工作单位柏林皇家天文台得不到支持,还受到台长的打压,他仍尽一切努力开展相关研究和观测,希望为这个新理论提供强有力的支持。

爱因斯坦在1907年提出的等效原理是广义相对论的雏形,他根据这个原理计算出的恒星光线掠过太阳产生的偏折角度为0.87角秒。而在1915年建立完整的广义相对论后,他重新进行了计算,把这个角度修正为1.74角秒,是此前数值的2倍。

这个偏折角度的实际大小需要在发生日全食的时候才能进行测量,因此天文学家需要等待时机。1914年,弗罗因德利希终于等来了机会,率领一支观测队前往俄国克里米亚半岛观测日全食。但此时第一次世界大战爆发,德国和俄国是交战国,因此观测队被逮捕(后被释放并返回德国),未能进行计划中的观测。试想如果弗罗因德利希带领的观测队没有遭遇变故,而是在晴朗的天气里按计划顺利完成了观测,数据质量也令人满意,那这次观测获得的结果就会推翻爱因斯坦在1907年预言的数值。也就是说,踌躇满志的弗罗因德利希遭到的打击实际上“挽救”了广义相对论,给爱因斯坦留出了完善理论的时间。不幸的是,他也同时把名垂史册的机会留给了爱丁顿。

英国天文学家阿瑟·爱丁顿。

在这段历史中,爱丁顿是一个绕不开的中心人物。他的一个故事流传甚广:有一个记者告诉他,自己听说世界上只有三个人真正理解广义相对论,他停顿了一下,然后说在想第三个人是谁。且不论这只是他开的一个玩笑,还是他真的如此自信,他说的都不是事实。在克雷林斯腾还原的这段历史中,爱丁顿的形象也立体起来。其实在领导了那次著名的观测并向世界宣告广义相对论的胜利时,爱丁顿实际上并没有真正理解这个理论,在此后几年间他才逐渐完善了自己的认识。而更重要的是,爱丁顿在处理观测数据时,有意识地选择了那些支持爱因斯坦预言的数据,而忽略了其他数据,这显然不符合科学研究的规范,在当时就被很多天文学家所诟病。1919年的日全食观测帮助广义相对论进入了公众的视野,但是结果并没有令天文学界感到信服,也就有了此后天文学家继续多次组织日全食观测以检验广义相对论的故事。

20世纪初期,物理学家“四大国”同样拥有最多的天文学家,其中最多的是美国和德国,其次是法国和英国。因此,参与这场验证广义相对论的竞赛的天文学家也主要来自这四个国家,他们还以大西洋为界形成了欧洲和美国两个阵营。如果我们从克雷林斯腾在书里细致罗列出的观测数据和数学分析中抽离出来,从弗罗因德利希和爱丁顿这两个德、英天文学界的代表人物出发,去探究天文学甚至整个科学在宏大时代背景下的状态和变迁,也许能获得更多洞见。

这本书聚焦的时间段既是物理学(以及天文学)发生革命性变革的时代(除了广义相对论,量子力学在这一时期同样迎来了蓬勃发展),也是国际局势风云变幻的时代。第一次世界大战对欧洲产生了深远的影响,欧洲此时是科学的中心,科学自然也会置身于这种动荡之中。一场验证广义相对论的竞赛,不仅发生在天文学界内部,也牵扯到国家之间的和解与对立,这个基调伴随着整本书的叙事。一个英国观测队在“一战”结束后不久验证了一个德国人提出的理论,这被认为是和平重回欧洲,甚至理性战胜野蛮的一个标志。但与此同时,《泰晤士报》在报道时,称爱因斯坦为“瑞士犹太人”而回避他是在德国进行研究的事实;而德国科学界在争取资金开展相关研究时,一个重要理由就是“要由德国人来验证德国人的理论”,弗罗因德利希筹集资金建设用于进行天体物理学研究的“爱因斯坦塔”就是例子。我们常说“科学无国界,但科学家有祖国”,这段历史为我们讨论科学与科学家是否能够超越政治、超越国界提供了很好的素材。

20世纪上半叶,世界科学中心发生了转移,从德国转移到美国,其中一个标志性事件就是爱因斯坦从德国前往美国并加入普林斯顿高等研究院,同时期还有一批杰出物理学家跨越大西洋从欧洲前往美国。而在本书中我们可以看到,从20世纪初开始,随着美国经济的起飞,政府和民间对科学研究的资助力度加大,天文学领域内就已经出现了这种“转移”的迹象。

一方面,天文学研究对天文台和望远镜有很高的要求,而美国此时大力兴建天文台,很快就赶上并超越了欧洲,具备了发展天文学的物质基础;另一方面,以乔治·埃勒里·海尔(George Ellery Hale)为代表的美国天文学家认识到美国天文学界在理论方面的欠缺,用优越的观测条件积极延揽欧洲的知名学者加入。在这个“转移”的大趋势下,美国天文学界逐渐摆脱了暴发户的形象,开始在世界天文学界发挥举足轻重的作用。

因此在这场竞赛中,美国天文学家没有置身事外,他们先是了解了大西洋对岸的研究动态,随后也投身其中。除了发生在欧洲内部的较量,在大西洋两岸的天文学界,同样发生着一场竞赛。美国天文学家此次加入“陪审团”,多个天文台成为研究重地,算是为在此后一个世纪里引领世界天文学研究开了一个好头。

天文学家组成的“陪审团”在科学的法庭上裁决广义相对论的命运,但人类理性最光辉的成就在一开始并未获得一边倒的支持,只是在不断的交锋中,真理越辩越明,“审判”结果也最终得到科学界的认可。其实,所有《爱因斯坦陪审团》的读者也构成了一个特别的“陪审团”——我们的身份更加多样,更符合对陪审团组成人员的要求。我们虽然可能没有能力去检验广义相对论的真伪,却能借助一份精彩的“科学法庭笔录”,对科学的本质、科学的发展、科学与社会的关系等议题作出自己的判断。

鞠强

刘小磊

结论