2024年3月28日凌晨,著名作家、学者,台湾大学外文系教授、武汉大学校友齐邦媛逝世。1924年2月出生的她,一个多月前刚刚度过了100岁生日。

因为《巨流河》一书,齐邦媛和她伴随近代中国命运起伏的人生为大陆读者所熟知与共情。在她的笔下,母校国立武汉大学从抗战时期寓居四川乐山到战后复原武昌珞珈的峥嵘岁月,被用平静而深沉的文字娓娓道来,读来颇有一种不被刻意煽情,却仍深深为之震撼的力量。

以齐邦媛及其先生罗裕昌为代表的,是在二战结束后数年间从中国各地播迁台岛的数百名国立武汉大学校友。他们中的许多人,曾为战后台湾地区的经济腾飞、科技发展、文化繁荣和社会进步作出巨大贡献,更始终怀着对母校和故土的深情眷恋,在海波的另一头,维系着东湖珞珈的一份文化血脉。这段日渐远去的历史,值得也应该被记录和传续。

齐邦媛1947年在珞珈山武汉大学(录自《巨流河》)

国立武汉大学旅台校友会

1946年7月26日,在台校友成立了“国立武汉大学校友会台湾分会”,开启了台湾地区武大校友会组织的历史。随着大陆形势变化,越来越多的武大校友陆续前往台湾,根据1960年代初的不完全统计,当时在台武大校友约有400余人,其中不乏在战后台湾经济社会发展过程中扮演重要角色,作出重要贡献的著名人物。除了齐邦媛之外,其他知名校友包括:武昌高师首届校友沈刚伯为著名历史学家和教育家,曾任台湾大学文学院长、“中研院”院士;武昌大学校友胡秋原为“中研院”近代史研究所研究员,曾发起成立“中国统一联盟”;1935届经济系校友夏道平为《自由中国》主要创刊人和主笔,是台湾自由主义知识分子的代表人物;1940届机械系校友赵耀东曾任台当局“经济部长”和中国钢铁公司董事长,为战后台湾经济发展作出重要贡献;1941届历史系校友严耕望是台湾著名历史学家,曾任“中研院”院士和史语所研究员;1944届机械系校友黄孝宗为全球著名火箭专家,曾任台湾中山科学院院长;1946届机械系校友罗裕昌(齐邦媛的先生)曾任台湾铁路管理局总工程师,被誉为“台铁电气化之父”。与此同时,武大来台校友中还包括王世杰、李国鼎、邵逸周、陈西滢、高翰、苏雪林、熊国藻等师长,他们也都是战后台湾各领域的重要人物。

王世杰九十寿诞与武大在台校友合影

在台武大校友对两蒋时代台湾的经济建设做出了突出贡献。特别是台湾地区的电力、石化、交通、水利等工程建设项目中,曾有众多武大校友参与其中,并担任要职,发挥重要作用,老校长王世杰在日记中也常提到:“今日为德华生日,余与德华赴石门水库参观其即将完成之水利工程,并在其所辟人工湖(蓄水池)作两小时之游船。此一工程之中国工程师顾文魁,系武大毕业生。(1963.8.3)”“武大同学与教员,近年在水利、电力及其他工程方面(顾文魁、邓先仁、陈宗文、李林学等)与财政、经济(李国鼎、周宏涛等)颇著成效。(1966.10.31)”“今日武汉大学留台同学会举行校庆会,予谓诸同学在过去二十年,有许多人对台湾水利及发电工程有特殊贡献(尤其对石门水库、万大、达见、凌口等发电厂)。(1968.10.30)”。

台湾桃园石门水库,武大校友曾广泛参与其设计建造

1989年,武大旅台校友会依照台湾当局要求,以人民团体社团组织在台北市政府登记备案,定名为“国立武汉大学校友会”,随后召开了第一届会员大会,罗裕昌、齐邦媛夫妇均参加,齐邦媛在会上当选为校友会理事。对校友会的活动和维系,罗裕昌、齐邦媛二位均给予了大力支持,如多次响应校友会号召,捐助其日常经费,并积极参与校友会活动。

齐邦媛当选台北市国立武汉大学校友会首届理事会理事

《珞珈》杂志:旅台武大人的精神家园

随着来台校友年岁渐长、事业有成,全台各地校友间加强联谊之需求日益强烈,一年一次的校友聚会已不能满足需要。1963年底,校友会理事会决定“发刊校友通讯一种,每三个月出版一次,定名为‘珞珈’,主要拟搜集各地校友消息及动态,按期予以刊布,借可沟通消息,略补集会之不易。”1964年1月1日,这一由王世杰校长亲笔题写刊名的校友通讯刊物正式出版,开始成为在台武大校友的一大精神寄托。步入21世纪,老校友日渐凋零,健在者愈加寥寥,但《珞珈》杂志仍坚持出刊至2009年,存续长达45年,共计170期,这在未在台“复校”的大陆高校在台校友会中,实为令人敬佩的一段佳话。

王世杰题写的“珞珈”刊名

两岸破冰以后,《珞珈》杂志从早期单纯服务于台湾及海外武大校友群体,逐渐演变为两岸珞珈人心灵交流的纽带和桥梁。1989年夏,杂志主编蔡明相首次回到大陆探亲,并到访了母校,得到时任校长齐民友的接见,并与当年的老师、同学重逢,台湾校友会由此和大陆母校及校友会建立了直接联系。在《珞珈》杂志1990年出版的“王故校长世杰先生百龄诞辰纪念特刊”中,首次刊发了若干大陆校友的回忆文章,从此往后,《珞珈杂志》中的大陆校友来稿日益增多,两岸校友的交流沟通,也由此愈加密切。

1974年,《珞珈》杂志工作不再由校友会干事兼任,改为成立专门的编印小组,由徐叙贤校友担任召集人(主编),齐邦媛、夏道平等校友担任编印小组成员。此后,齐邦媛更多地参与到《珞珈》杂志的组稿和编审工作中来。1976年9月《珞珈》第49期“编者的话”便提到:“齐邦媛校友,本刊编印小组人之一,一向对本刊编务,协力甚多。”可见其在工作之余,对校友会刊也投入了饱满的热情和助力。

齐邦媛担任台湾《珞珈》校友通讯编印小组成员

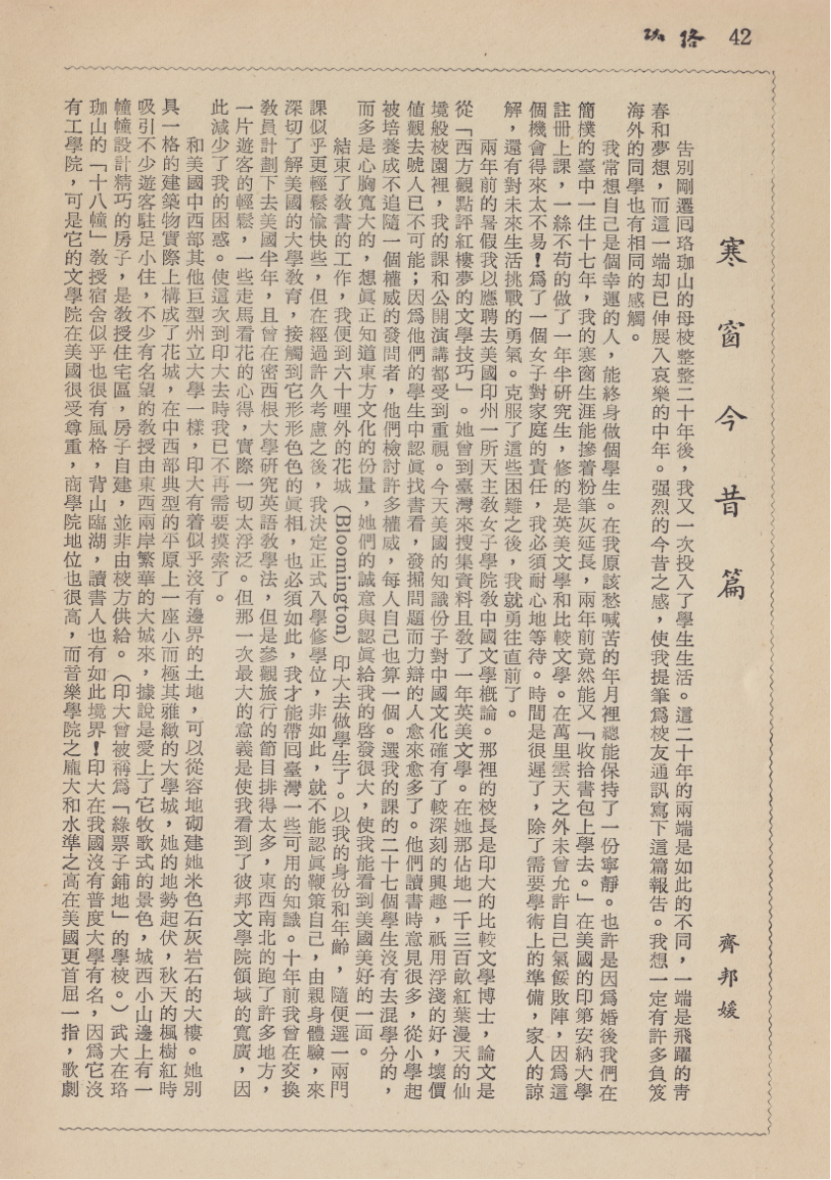

《珞珈》上也不时刊发或转载一些齐邦媛的文章,如《从西洋古典文学中看女性受不同待遇》《自然处见才情》《七月流火祭鲁芹》《行万里路的中国人》等散文。这些文章或展现她在文学研究领域的心得,或寄托对往生校友的哀思,而贯穿其间的,亦有连结台湾在地与大陆故土的历久弥坚之情。如她在点评台湾作家琦君诗词集的《自然处见才情》一文结尾写道:“江南是琦君的故乡。父母的坟茔是故乡,诗词也是她的故乡,而且随着她,随着你我,漂洋过海,稳渡风浪。时时有乡音提醒我们,诗词中蕴含的不逾越的节制,山川花草的情致,都已融入我们血脉之中了。”

《珞珈》杂志刊载的齐邦媛散文《寒窗今昔篇》

“珞珈工专”的筹办与《学府纪闻·国立武汉大学》的出版

20世纪60年代,台湾岛内曾掀起一股大陆高校在台“复校”的热潮,先后有公立的政治、清华、交通、“中央”等校及教会的东吴、辅仁等校在台“复校”。在此背景下,武汉大学作为民国时期大陆著名高等学府,来台校友亦人数不少,事业有成,因而校友会也有了在台“复校”的想法。但当时“复校”面临重重阻力,前述得以顺利“复校”者,或出于政治军事动机而获得当局支持,或得到外国教会、基金会赞助,而武汉大学“复校”仅凭民间校友活动,在当时实难以办到。校友会转而决定先办一所专科学校,拟名为“私立珞珈工商职业学校”。校友会为此专门成立了筹备委员会,并积极开展募款工作。校友会经过多方查勘,在台北县深坑乡土库一带购买了一块面积不小的土地,作为珞珈职校校址,并在路旁树立了校牌。此处群山环抱,风景幽静,北面一山之隔即台湾“中研院”所在,是良好的设学育才之所。遗憾的是,由于建校经费筹措困难,加之台湾当局的政策限制,“珞珈职校”在经历了数年筹办努力后,仍未能最终如愿建成。深坑的这块建校土地,最终也重新出售了。

“珞珈”在台建校虽未达成,但武大赴台校友们以另一种方式在台湾存续了珞珈文脉,这便是校史的编纂和出版。 1967年10月29日,王世杰在当年度校庆年会的发言中说道:“我们武汉大学自从高等师范起已有五十六(四)年历史,据我所知,就没有一个人写过校史。是否由校友会或《珞珈》会订一个计划……能在未来一年之中有系统地把武汉大学的历史写出来,可以供将来的借鉴。”

至1969年5月9日,校友会在台北举行了首次“校史筹编座谈会”,正式启动了校史编写工作。座谈会上,夏道平校友建议:“初步是请各位校友前后学长们,提供武汉大学的历史资料,初期发表资料……发表资料的好处,就是记忆错误的可以改正过来,遗漏的可以补充,继续不断发表一两年之后,再着手整理。”依照这一构想,《珞珈》从第23期开始陆续刊载了“校史资料片段”系列文章24篇,此外还有一些没有冠以此系列之名,但同样是校史史料或回忆文章。这些文章主要分为三类,一是对在台武大师长的访谈整理稿,二是师长校友撰写的回忆文章,三是原始史料。

此后,由于系统资料的缺乏,校史编纂工作陷入了停顿,至1980年底,此事出现转机。时任会刊的袁恒昌在《珞珈》第67期上写道:“有一位南京出版公司的董鼐先生,要编一套‘学府纪闻’丛书……他说此一丛书,是以撤退前大陆上的各大学校园为单元,每单元是一本书,可容纳十八万字至二十万字,涵括建校及沿革,求学心得,师友忆旧,述物写景,典故轶闻,个人感抒,珍贵资料图片等。”校友会洽商后,“都认为此事甚有意义,和我们编校史的初衷亦相符,虽非严正的校史,仍可保存若干史料……初步决定参加。”

有了此前十几年间《珞珈》刊载的大量校史文章为基础,武汉大学在台校友组织编写的这部《学府纪闻·国立武汉大学》,成书过程十分迅速。校友会在1981年5月即完成初稿,随后经过统稿,全书的工作很快告竣,故得以后来居上,排入了南京出版公司的第一批出版计划,顺利于当年10月出版问世。

旅台武汉大学校友经过十数载努力,经历各种困难窒碍与机缘巧合,才最终得以完成《学府纪闻》一书,其过程可谓漫长曲折。虽最终所成,距离最初计划之正式校史尚有差距,但以当时客观条件之限制,得成此洋洋洒洒近四百页篇制之书,诚已颇为难得。武汉大学最终未能在台“复校”,一度筹划之珞珈工专最终也未能办成,这本《学府纪闻·国立武汉大学》,便成为武汉大学往昔辉煌留在宝岛台湾的青史凭证,更显弥足珍贵。此书收录之文章,在随后不久两岸开放交流后,也成为大陆学者研究武汉大学校史及中国近代高等教育史的重要资料。

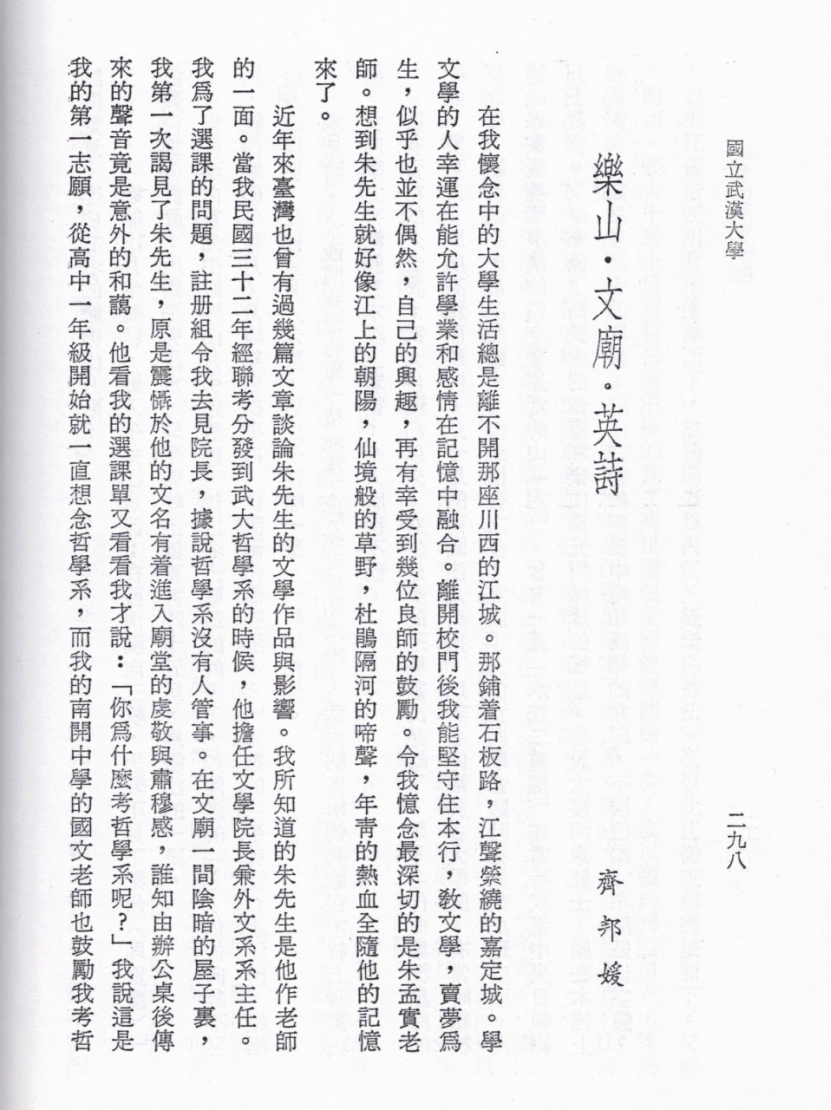

《学府纪闻·国立武汉大学》收录的齐邦媛撰文

在这本书中,也收录了齐邦媛所撰《大学生活今昔谈》《乐山·文庙·英诗》等文。她在《乐山·文庙·英诗》中写道,每当忆起朱光潜先生,“就好像江上的朝阳,仙境般的野草,杜鹃隔河的啼声,年青的热血全随他的记忆来了。”在《大学生活今昔谈》一文中,她由大学毕业初到台湾的心境谈起,娓娓回忆了乐山武汉大学时的点点滴滴:“我们在乐山时代没有影剧,而自得其乐的方式很多。黄昏在大渡河畔木材堆上谈爱情,谈人生,谈许多虚无缥缈的观念,日子过得很充实。周末看同学演话剧,开音乐会、联欢会,而宿舍晚关门的深夜,结伙踏石板路唱歌回去的青春,确有更亮的人性光辉……我反而觉得我们这一代很幸运,能亲身经历抗战时期虽艰辛而发奋的生活,又有幸看到世界飞跃的进步,我们在台湾的丰衣足食也是当年所梦想不到的。”这些温情而深沉的文字,可谓三十年后《巨流河》中武大篇章的雏形。

巨流河奔涌到海。在这个珞樱阑珊的春日,齐邦媛校友静静地离开了,属于国立武汉大学校友们的时代已渐行渐远。但他们中的许多名字,以及他们所为我们创造的光荣历史,将会长久留在我们的记忆中。