暗物质一直是物理学研究的前沿课题,这项因天文观测异常而诞生的概念可以解释诸多奇异的现象。但我们还未发现它的踪影,因此有一些学者认为暗物质不存在,对于许多天文现象,仅需在弱引力场下修正牛顿引力理论(即MOND理论)便可解释观测结果。在检验引力理论方面,天文学家通过对宽距双星的观测发现,MOND和牛顿引力并未分出高下,甚至对同一类样本给出互为相反的结论。本文将试图解释出现这一现象的原因。

撰文 | 田海俊(杭州电子科技大学)

一 引力理论概述

艾萨克· 牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》一书首次提出了万有引力理论。该理论是力学发展史上一项重大突破,在人类认知宇宙运动规律的历程中发挥了极为重要的作用。1844年和1846年,英国数学家亚当斯(John Couch Adams)和法国数学家勒维耶(Urbain Le Verrier)分别运用该理论并结合天王星异常的轨道运动,计算出了太阳系的第八颗大行星海王星的存在,并准确预测出了它的位置。这一结果随后得到了柏林天文台的德国天文学家伽勒(Johann Gottfried Galle)的观测证实,使得牛顿的万有引力理论在世界上名声大噪。1859年,勒维耶发现水星的运动轨迹与牛顿引力理论所预测也存在偏差,水星在近日点表现出奇异的轨道进动特征。因此,他认为在水星轨道的内侧有一颗未知的行星影响着水星的轨道。然而,一直到1877年勒维耶去世的时候,人们也没有找到这颗未知的行星。事实上,这样的行星并不存在。在近日点,较强的引力场使牛顿的万有引力理论表现出不精确的缺陷。一直到1915年,爱因斯坦提出广义相对论,才几乎完美地解释了水星近日点进动的问题。

广义相对论针对时空和引力给出了一套自洽且严密的理论描述,基于广义相对论的预言(比如引力透镜、引力红移、黑洞、引力波等)均在后续的观测或实验中得到了验证,这无一不证明了广义相对论的正确性。因此,广义相对论被认为是现代物理学理论的基石。牛顿力学是广义相对论的一阶近似,在高速(接近光速)或强引力场(时空曲率较大)的情况下,物体的运动会表现出显著的相对论效应,牛顿力学不再有效。而低速、弱场条件下,牛顿力学与广义相对论没有显著差异。

随着观测能力不断提升,科学家发现了一些难以理解的观测现象,比如,星系的“平坦旋转曲线”[1]。无论是在牛顿还是爱因斯坦引力理论的框架下,这些现象都会导致引力缺失的问题,即可观测的普通物质产生的引力无法束缚住离星系中心较远处物质(恒星或气体)的高速运转。

对于这一问题,早在上世纪30年代,瑞士天文学家茨维基(Fritz Zwicky)提出暗物质的概念来弥补引力的缺失,即空间中存在一些不发光、无法直接观测的物质。这些物质虽然不参与电磁相互作用,但有质量会产生引力。当前研究表明,暗物质约占宇宙总密度的25%,而我们所熟知的普通物质仅占4.7%左右。也就是说暗物质充斥着我们的周围,尽管国际上部署了诸多探测器(比如,诺贝尔奖获得者丁肇中教授主持的阿尔法磁谱仪探测器AMS、我国发射暗物质粒子探测卫星“悟空”号等项目)用于研究暗物质,但是除了引力效应之外,我们对这种物质依然知之甚少。因此,暗物质常被认为是目前人类头顶上的两朵“乌云”之一(另外一朵是“暗能量”,关于暗能量的概念请参见巩岩研究员的文章[2];编者注:参见《暗能量:宇宙中的幽灵?》)。

另一方面,国际上有一些学者认为,类似于19世纪人们努力寻找的“以太”,暗物质其实并不存在,只是我们公认的牛顿引力理论在一些情况下需要修正。该学派的代表人物为以色列物理学家密尔格罗姆(Mordehai Milgrom),他在1983年提出修改牛顿第二定律,后来这一理论被称为修改牛顿动力学理论(MOdified Newtonian Dynamics,简称MOND[3])。MOND理论认为在极弱的引力场下,牛顿引力需要修正。在该理论中,加速度g的表述如下:

根据上式,像太阳质量大小的恒星,其MOND半径大约为7000 AU(1AU,即1个天文单位,其大小为日地的平均距离)。也就是说,在离太阳7000 AU之外的地方,天体受到太阳的引力就不服从牛顿的引力理论了,需要使用MOND理论来修正。

目前,虽然暗物质理论处于主流地位,但是MOND理论在解释一些星系尺度上的观测现象中更胜一筹,比如Tully-Fisher关系[5],这使MOND理论和暗物质理论成为了一对竞争的科学理论(详情请参见陈学雷研究员的文章[6];编者注:参见《一对竞争的科学理论:暗物质与修改引力理论》)。在极弱的引力场下,牛顿引力理论是否需要修正,MOND理论是否正确等一系列问题,是目前国际上高度关注的前沿问题。

二 宽距双星

宇宙中存在很多天体系统适合用来检验引力理论,比如宽距双星。宽距双星是最简单、最小、最脆弱的引力束缚系统,它们在宇宙中普遍存在(如图1所示)。由于成员星相距较远(最远可达10-20万AU),成员星之间的引力相互作用极其微弱。因此,宽距双星被认为是在小尺度上检验引力理论的强大探针。

图1. 一对离我们大约150光年、相距约8824 AU的宽距双星。图源:Sloan Digital Sky Survey(SDSS)

论。然而,因为一些观测效应,宽距双星被用于检验引力理论的过程比较复杂,诸多因素会导致结果出现较强的不确定性,甚至出现完全相反的结论。这些观测效应主要包括:

1. 宽距双星的投影效应

在观测上,很难测量两颗子星的连线与视线方向的夹角,这就导致我们很难得到两颗子星的物理距离,只能得到两颗子星在垂直视线方向上的投影距离。可假设双星与观察者视线方向的夹角在0到360度范围内随机均匀分布,因此,对于大样本统计,宽距双星的投影间距(sp)和它们的半长轴(a,物理间距的一半)之间存在简单的线性关系[8],即,

(4)

基于这样的线性关系,我们可以直接利用投影间距代替双星的物理间距来开展相关科学研究,比如双星在演化过程中成员星之间的相互影响[9],检验银晕中的暗物质[10]等。

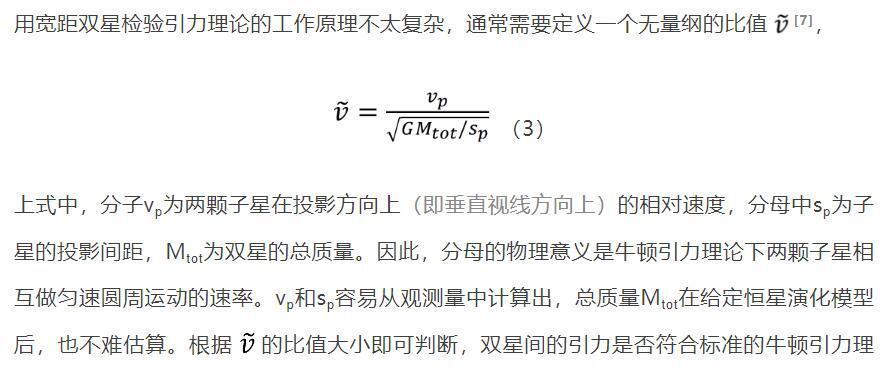

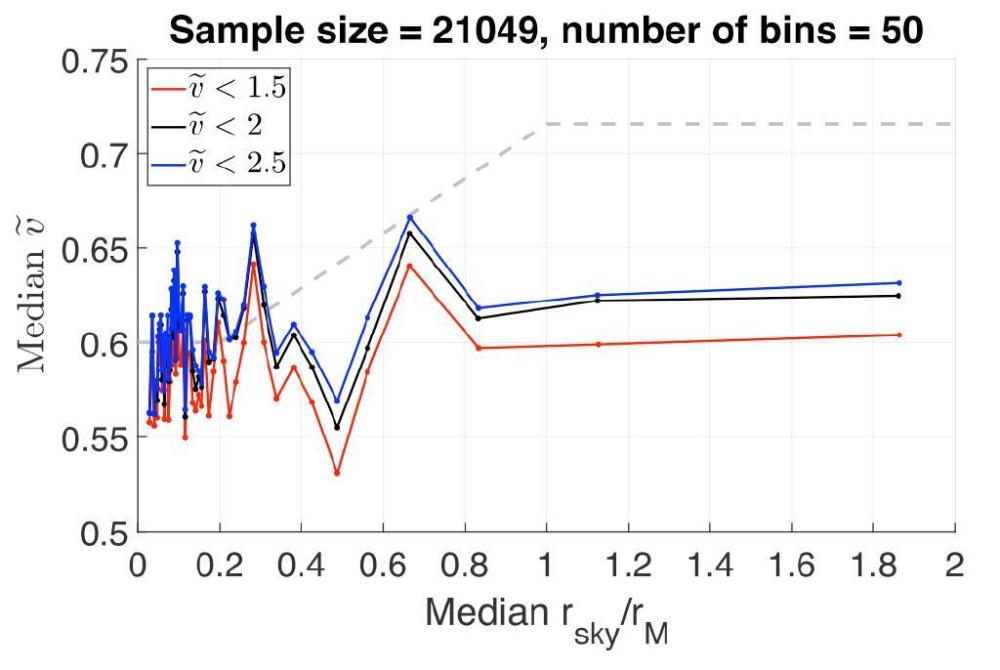

但是,当利用宽距双星来检验引力理论时,如果使用投影间距则会出现显著的统计偏差,尤其是当双星没有视向速度且投影间距较大时。2019年,当时正在加州大学伯克利分校攻读博士学位的El-Badry Kareem[11]通过计算机模拟出宽距双星的投影效应对两颗子星相对速度(∆V)的影响,如图2(左)所示。如果双星没有视向速度、仅有二维的自行(垂直视向速度的另外两个运动分量),当双星投影间距大于0.1 pc(秒差距pc是天文学中另外一个常用的距离单位,1 pc大约为3.26光年)时,受到投影效应影响后的∆V(黑色曲线为理论计算值,蓝色为实际测量值)开始严重偏离真值(红色虚线)。

图2. 宽距双星的投影效应[10]

如何破解这种投影效应呢?通常有两种方法:

(1) 为双星提供精确的三维速度,最好能同时为两颗子星提供精确的视向速度。将两颗子星的视向速度和自行转化为笛卡尔直角坐标系中的三维速度,分别求三个分量上的速度差异来计算两颗子星的相对速度。该方法可以消除投影效应带来的影响,如图2(右)所示。然而,观测需要高于0.2 km/s的精度,对低分辨率光谱巡天难以达到。

(2) 假设双星的轨道满足椭圆轨道,双星与视线方向的夹角随机分布,且给定椭圆轨道偏心率的统计分布(该分布由相关文献给出[12])的情况下,通过蒙特卡洛随机撒点方法,可以将二维的投影间距和投影速度还原到三维空间,从而可以消除投影效应。

2. 双星系统中不可分辨伴星的扰动

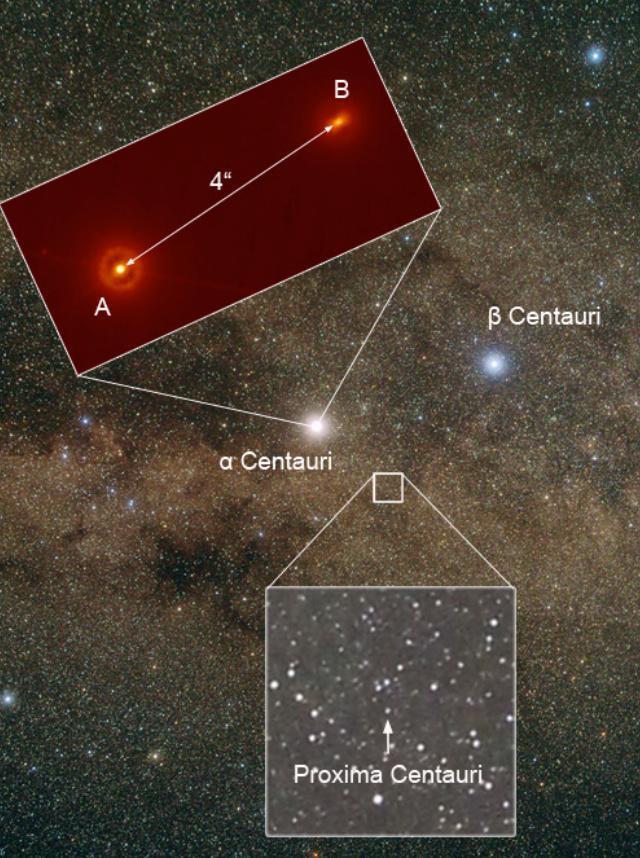

三体及多体系统在宇宙中是十分常见的。比如,离我们最近(仅有4.244光年)的恒星——比邻星就处在一个被称为半人马座α的三星系统中(著名科幻小说《三体》中三体人所赖以生存的“太阳系”),其中子星A(1.09 M⊙)和B(0.9 M⊙)的距离最近时只有11.2 AU,角间距只有大约4角秒;子星C(即比邻星,质量只有太阳的1/10)与AB双星的距离大约为15000 AU;用空间望远镜可以分辨清楚AB双星,如图3所示。但是对于离我们十分遥远的宽距双星,其是否隐藏着难以观测到的伴星是不易弄清楚的。

图3. 半人马座α三星系统。比邻星(Proxima)因质量小,看上去较暗,另外两颗较亮的伴星(A-B)因离得近而组成一对密近双星。图源:Jan Hattenbach (wide-angle shot), Jared Males (Inset)[13]

如果宽距双星样本中存在不可分辨的伴星,那么会有两种效应对宽距双星的观测产生干扰:一是系统的总质量增加;二是会有“反冲”速度,增加两颗子星的速度差异。这两种效应均会对引力理论的检验产生严重的影响。

消除这些影响最直接的办法是挑选出纯净的宽距双星样本,严格控制三星或多星系统的混入。这就要求双星中每一颗子星在距离、自行、视向速度等物理量的观测精度必须足够高,这往往会大幅度降低样本的数量,最终影响结果的统计性。还有一个办法是,在挑选双星样本时允许三星或多星系统的混入,而在数学建模时考虑混入比例、质量比分布、半长轴分布等因素,相关参数可通过多参数拟合得出[14]。这样做的好处是统计样本比较充足,但是建模过程复杂,结果易受较多因素的干扰。

除了上述两种观测效应外,还有星际介质的消光效应,以及大间距虚假双星污染率高等因素,都可能影响宽距双星检验引力理论的效果。正因如此,给牛顿引力理论和MOND留下了很大的“战斗空间”,得出截然不同的结论也就不足为奇了。

三 孰是孰非

在前文提到的半人马座α三星系统中,比邻星和AB双星之间的距离足够的远,它受到AB系统的引力极其微弱,且因它们是离我们最近的恒星系统,其三维速度、空间位置、质量等物理参数较易测量。因此,科学家早在15年前就尝试通过比邻星的轨道运动来检验MOND和牛顿引力理论[15, 16]。然而,因AB双星会使比邻星的轨道运动变得复杂,且在计算加速度的过程中要求极高的天测精度(比如0.5微角秒的精度[17],远超目前人类的观测能力),最终均未能给出明确的检验结果。随后,科学家还尝试利用依巴谷卫星(Hipparcos)、斯隆数字巡天(SDSS)等当时最成功巡天项目的宽距双星样本[18, 19]开展引力理论的检验,但因样本数量和测量精度不足等问题,最终在极弱引力场下仅发现了一些MOND信号的迹象[20]。

2013年12月19日,由欧洲航空局研制并发射了一架空间望远镜,即盖亚(Gaia)卫星探测器(依巴谷卫星的继任者)。该探测器的主要目标是以前所未有的精度对银河系中十几亿颗恒星进行多次观测,测量它们的位置、距离和运动等信息。经过近十年的观测,盖亚卫星已经观测并发布了近16亿颗恒星的天测参数,其中对超过3300万颗恒星测量了视向速度。对较亮的天体,天测精度可达0.02毫角秒(对亮于15星等的恒星),视向速度的测量精度可达0.3 km/s(对亮于8星等的恒星)。虽然这些参数与我们期望的测量精度(0.5微角秒)尚存在一定差距,但是我们可以从海量的盖亚星表数据中挑选出百万量级的宽距双星样本[10, 21]。如此丰富的样本数据使我们在开展引力理论检验时足以得到统计显著的结果。

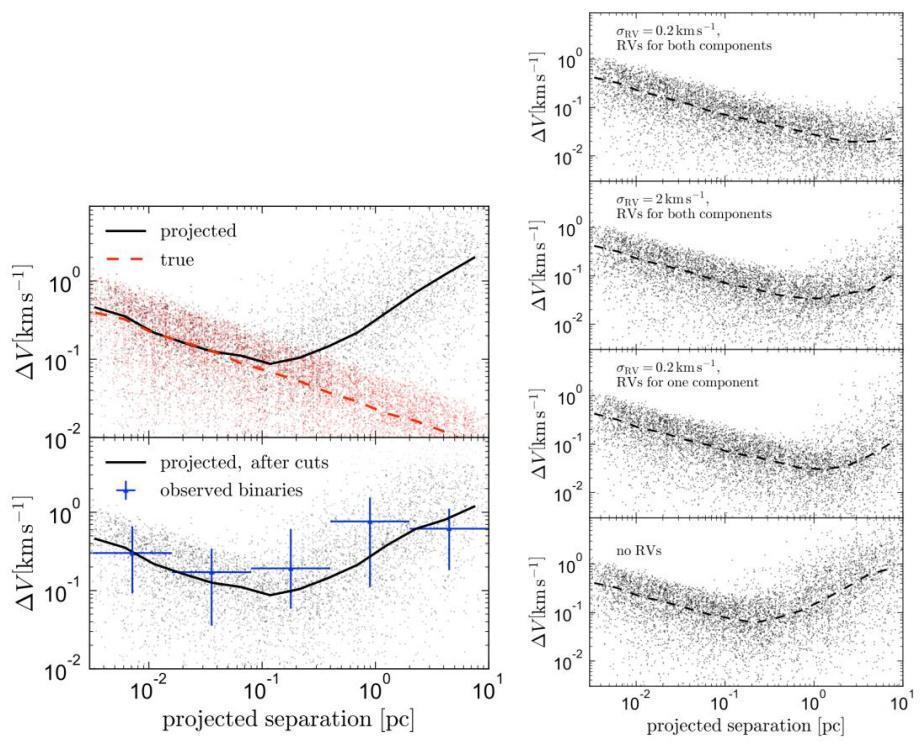

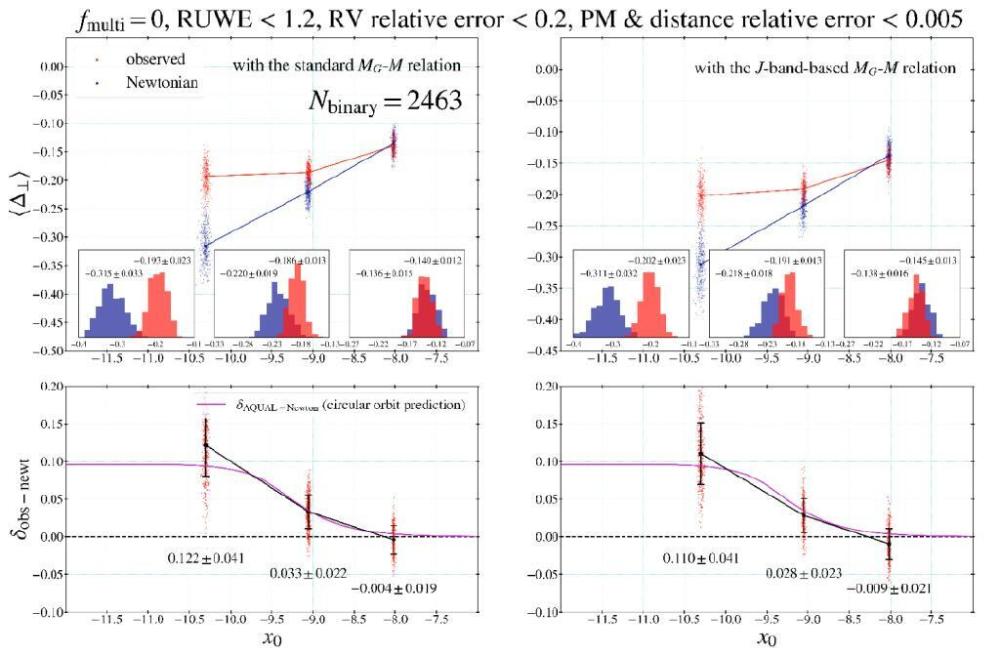

图4. 英国圣安德鲁斯大学赵红胜教授领导的团队将韩国世宗大学Kyu-Hyun Chae教授所使用的数据进一步提炼后,采用自己的统计方法得到的结果。图像中,纵坐标由公式(3)定义,横坐标rM由公式(2)定义,rsky即本文中的sp,很显然观测数据曲线(不同颜色的实线)在间距大于rM时,并不符合MOND理论的预言(虚线)。

在刚刚过去的2023年,国际上多个研究团队发布了利用最新的盖亚宽距双星样本开展引力理论的检验结果,其中较有代表性的团队分别来自于英国的圣安德鲁斯大学[14]、韩国的世宗大学[22]、墨西哥国立自治大学[23]以及英国伦敦玛丽女王大学[24]。这四个研究小组从盖亚星表中挑选出了数量不等的太阳邻域宽距双星样本,并分别独立地开展了引力理论的检验研究,最终均给出了十分明确的结论。

令人惊讶的是,这四个研究小组的结论不一致,其中来自英国的两个团队[14, 24]认为在极弱的引力场下,宽距双星的轨道运动并未表现出异常,而是很好地符合牛顿引力理论,尤其是圣安德鲁斯大学赵红胜教授领导的团队最终以很强的统计置信度(16σ)排除了MOND理论[14],如图4所示。而另外两个团队同样以较高的统计置信度(10σ)[22]声称,宽距双星的轨道运动在极弱的引力场下(即间距大于2000 AU时)表现出显著的引力异常,其特征更符合MOND理论的预言,这就是说牛顿引力理论在极弱引力场下需要修正。这样完全相反的结论,使该课题在国际上一度成为热点话题,引起媒体的广泛关注[25-27]。

上述结论出现不一致性,究其原因,主要是各团队使用的样本均受到不同程度的污染,消除这些污染需要采用复杂的统计方法,而这本身易受到较多种因素干扰。不同团队在筛选宽距双星时,需要同时兼顾样本的数目和质量问题,理想的样本要求数量充足且具备观测质量高(含视向速度),并要通过严格的条件限制不可分辨伴星或虚假双星的污染。然而,在目前的观测数据中,同时满足高质量要求的样本比较少。如表1所示,墨西哥国立自治大学Hernandez博士[23]设置极为严格的样本筛选条件,最终仅得到了436对宽距双星样本,其中投影间距大于2000 AU的样本只有87对。样本数量太少势必影响结果的统计性能。

而其他三个团队在样本筛选过程中,都适当放宽了条件设置,确保获得充足的样本,但样本均受到不同程度的污染,尤其是混入了三星或多星系统的。这些污染源中不可分辨的伴星会使双星的轨道运动变得复杂,同时将影响双星的质量。根据公式(3)可知,这两个物理量是双星检验引力理论时最重要的参数。为消除这些不利因素的影响,通常需要构建非常复杂模型,比如,圣安德鲁斯大学团队构建了包括七个自由参数的模型来描述宽距双星样本中三星或多星系统的混入比例、双星轨道参数分布、偏心率等。

表1. 2023年,不同团队挑选的宽距双星样本情况

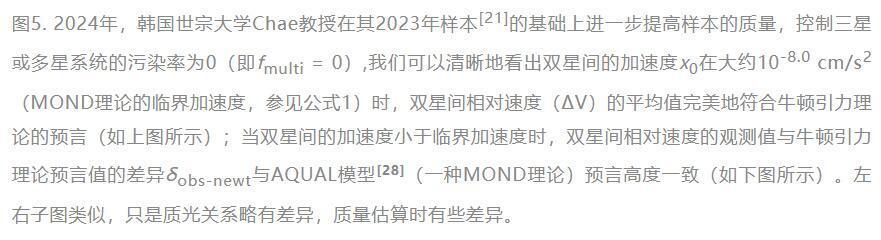

为简化统计方法,提高结果的可靠性,韩国世宗大学Kyu-Hyun Chae[29]教授在其原有样本[22]的基础上制定了更为严格的样本筛选条件,比如限制每颗星的天测精度优于0.005毫角秒、子星均有视向速度且测量精度高于0.2 km/s,最终他得到了包括2463对纯净的宽距双星样本,该样本几乎没有三星或多星系统及虚假双星的污染。因此,不需要构建复杂的统计模型来消除污染率、投影效应等因素对统计结果的影响。最终的结果依然表明,在投影间距小于2000 AU时,双星的轨道运动很好地满足牛顿引力理论;但是在大于2000AU时,双星的轨道运动表现出显著的异常,其异常特征更符合MOND理论的预言,如图5所示。即使用观测精度极高的40对纯净宽距双星样本,该团队最终得到的结论依然不变。为此,Hernandez博士和Chae博士合作专门针对圣安德鲁斯大学团队的统计方法及数据处理过程撰写评论文章[30],点评其中可能存在的不当之处。例如,圣安德鲁斯大学团队拟合出样本中不可分辨伴星的比例高达近70%,这显著高出了大家普遍的认知比例(即30%~50%[31-33])。此外,英国的另一支来自朴次茅斯大学的团队,通过分析太阳系天体的轨道,也得出了跟MOND理论预期不一致的结论[34]。

四 小结

虽然在盖亚高精度测量宽距双星大样本的帮助下,我们对牛顿引力和MOND理论有了进一步的深刻认识,但是到底哪个团队的结果更符合真实情况,也许要待2025年盖亚卫星释放更多、更精确的数据,或者待中国空间站工程巡天望远镜(CSST)上天,并对大样本宽距双星给出高精度的天测之后,科学家们才能给出令人信服的结论。在极弱的引力场下牛顿引力理论是否需要修正,MOND理论是否正确,暗物质是否存在,它的本质是什么,等等,这一系列问题均涉及到现代物理“大厦”的根基,属于国际前沿的重大问题。随着观测技术的不断提升、统计方法的不断完善,我们坚信,在科学家的不懈努力下,这些问题的答案终将水落石出。

参考文献

[1] Rubin V. C., Ford W. K. J., Thonnard N., 1978, ApJ, 225, L107.

[2] https://mp.weixin.qq.com/s/Wz2qj7HEB2nteFNv9enhLw

[3] Milgrom M., 1983, ApJ, 270, 365.

[4] Begeman K. G., Broeils A. H., Sanders R. H., 1991, MNRAS, 249, 523.

[5] Sanders M. & Verheijen R., 1998, ApJ 503, 97.

[6] https://mp.weixin.qq.com/s/nc1rVLoybOfqr11SnVPegg

[7] Banik I., Zhao H., 2018, MNRAS, 480, 2660.

[8] Yoo, J., Chanamé, J., & Gould, A. 2004, ApJ, 601, 311.

[9] El-Badry, K., & Rix, H.-W. 2018, MNRAS, 480, 4884.

[10] Tian H.-J., El-Badry K., Rix H.-W., Gould A., 2020, ApJS, 246, 4.

[11] El-Badry, K. 2019, MNRAS, 482, 5018.

[12] Hwang, H.-C., Ting, Y.-S., & Zakamska, N. L. 2022, MNRAS, 512, 3383.

[13] https://scilogs.spektrum.de/himmelslichter/enge-nachbarn-alpha-centauri-begleiter/

[14] Banik I., Pittordis C., Sutherland W., Famaey B., Ibata R., Mieske S., Zhao H., 2024, MNRAS 527, 4573.

[15] Beech M., 2009, MNRAS, 399, L21.

[16] Beech M., 2011, Ap&SS, 333, 419.

[17] Banik I., Kroupa P., 2019, MNRAS, 487, 1653.

[18] Shaya, E. J., Olling, R. P., 2011, ApJS, 192, 2.

[19] Dhital, S., West, A. A., Stassun, K. G., Bochanski, J. J., 2010, AJ, 139, 2566.

[20] Hernandez X., Jimenez M. A., Allen C., 2012, European Physical Journal C, 72, 1884.

[21] El-Badry, K., Rix, H.-W., Heintz, T. M. 2021, MNRAS, 506, 2269.

[22] Chae, K.-H. 2023, ApJ, 952, 128.

[23] Hernandez X., 2023, MNRAS, 525, 1401.

[24] Pittordis C., Sutherland W., 2023, OJAp, 6, 4.

[25] https://iai.tv/articles/cosmologys-crisis-needs-mond-auid-2687?_auid=2020

[26] https://mp.weixin.qq.com/s/3T2XGrRYH0nwMohYBb2XzA

[27] https://bigthink.com/hard-science/dark-matter-alternative-modified-newtonian-dynamics-ruled-out

[28] Bekenstein, J., Milgrom, M. 1984, ApJ, 286, 7.

[29] Chae, K.-H., 2024, ApJ, 960, 114.

[30] Hernandez, X. & Chae, K.-H., 2023, arXiv:2312.03162.

[31] Raghavan, D., McAlister, H. A., Henry, T. J., et al. 2010, ApJS, 190, 1.

[32] Riddle, R., Tokovinin, A., Mason, B. D., et al. 2015, ApJ, 799, 4.

[33] Moe, M., Di Stefano, R. 2017, ApJS, 230, 15.

[34] Desmond, H., Hees, A., & Famaey, B. 2024, arXiv:2401.04796. doi:10.48550/arXiv.2401.04796

本文受科普中国·星空计划项目扶持

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

结论:

暗物质一直以来都是物理学研究的重要议题,它解释了许多奇妙的现象,但至今尚未被发现。田海俊在杭州电子科技大学的研究文章探讨了暗物质的存在及其对引力理论的影响。他提出了“暗物质的概念”来弥补引力的缺失,以此替代传统的牛顿动力学理论。目前,蒙德罗姆的理论在极弱的引力场下更加成功,但这种方法对观测结果产生了严重的误差,导致强烈的不确定性和矛盾的结论。在双星系统中,有几种观测效应可能会破坏暗物质的特性,例如星体质量的不确定性、空间位置的随机分布以及两颗伴星的交互。虽然盖亚卫星的高精度测量为我们提供了更好的数据,但仍需要通过复杂的统计方法来消除这些影响。

这个论文引发了人们对暗物质性质的深入思考。杨红胜教授提出的更严格的样本筛选条件和其他研究小组的实验结果不一致,其中一个团队的统计结果与蒙德罗姆理论预期不符。对于这一问题,未来需要继续进行更多的观测研究和模型构建,以获得更可靠的结论。

在高度发达的观测技术和统计方法下,暗物质的性质逐渐清晰。我们需要面对的是,为了得到正确的答案,还需要考虑到各种可能导致误解的因素,包括样本的数量、质量和观察环境。未来的研究可能需要选取更多的样本,并制定更严谨的筛选条件。总的来说,暗物质的存在仍然是一个重要的挑战,它不仅影响了我们的现有理论,也可能影响未来的科研工作。

参考文献:

[1] Rubin, V. C., Ford, W. K. J., Thonnard, N., 1978, ApJ, 225, L107.

[2] https://mp.weixin.qq.com/s/Wz2qj7HEB2nteFNv9enhLw

[3] Milgrom, M., 1983, ApJ, 270, 365.

[4] Begeman, K. G., Broeils, A. H., Sanders R. H., 1991, MNRAS, 249, 523.

[5] Sanders, M. & Verheijen, R., 1998, ApJ 503, 97.

[6] https://mp.weixin.qq.com/s/nc1rVLoybOfqr11SnVPegg

[7] Banik, I., Zhao H., 2018, MNRAS, 480, 2660.

[8] Yoo, J., Chanamé, J., & Gould, A. 2004, ApJ, 601, 311.

[9] El-Badry, K., & Rix, H.-W. 2018, MNRAS, 480, 4884.

[10] Tian H.-J., El-Badry, K., Rix H.-W., Gould A., 2020, ApJS, 246, 4.

[11] El-Badry, K., Rix, H.-W., Heintz, T. M. 2021, MNRAS, 506, 2269.

[12] Chae, K.-H. 2023, ApJ, 952, 128.

[13] https://scilogs.spektrum.de/himmelslichter/enge-nachbarn-alpha-centauri-begleiter/

[14] Banik I., Pittordis C., Sutherland W., Famaey B., Ibata R., Mieske S., Zhao H., 2024, MNRAS, 527, 4573.

[15] Beech, M., 2009, MNRAS, 399, L21.

[16] Beech M., 2011, Ap&SS, 333, 419.

[17] Banik I., Kroupa P., 2019, MNRAS, 487, 1653.

[18] Shaya, E. J., Olling, R. P., 2011, ApJS, 192, 2.

[19] Dhital, S., West, A. A., Stassun, K. G., Bochanski, J. J., 2010,AJ, 139, 2566.

[20] Hernandez, X., Jimenez M. A., Allen C., 2012, European Physical Journal C, 72, 1884.

[21] El-Badry, K., Rix, H.-W., Heintz, T. M. 2021, MNRAS, 506, 2269.

[22] Chae, K.-H., ArXiv:2312.03162.

[23] Raghavan, D., McAlister, H. A., Henry, T. J., et al. 2010, ApJS, 190, 1.

[24] Riddle, R., Tokovinin, A., Mason, B. D., et al. 2015, ApJ, 799, 4.

[25] Moe, M., Di Stefano, R. 2017, ApJS, 230, 15.

[26] Desmond, H., Hees, A., & Famaey, B. 2024, arXiv:2401.04796. doi:10.48550/arXiv.2401.04796